고려 왕 계보, 고려왕조 가계도, 왕 본명, 고려왕조 계보도 묘호

고려는 918년 태조 왕건이 개국하여 1392년 공양왕 퇴위까지 474년 동안 이어진 왕조입니다. 이 긴 시간 동안 34명의 군주가 즉위·폐위·복위를 거듭하며 왕조의 흥망성쇠를 몸소 보여 주었습니다. ‘고려 왕 계보(王系譜)’란 혈통과 혼맥을 통해 왕위가 어떻게 승계됐는지를 밝히는 일종의 족보이며, ‘고려왕조 가계도(家系圖)’는 이를 시각적으로 도식화한 도표입니다. 또 하나 기억해야 할 용어가 ‘묘호(廟號)’입니다.

묘호는 왕·황제에게 사후에 붙이는 존호로서, 고려의 군주들은 재위 중에는 ‘○○○왕’이라 불리다가 죽은 뒤 태조·광종·문종처럼 두 글자 묘호를 얻게 됩니다. 아래에서는 고려 왕 본명(휘, 諱)·묘호·재위기간·주요 업적을 중심으로, 시대 흐름에 따라 고려 왕 계보를 정리하고 고려왕조 가계도를 글로 풀어 보았습니다.

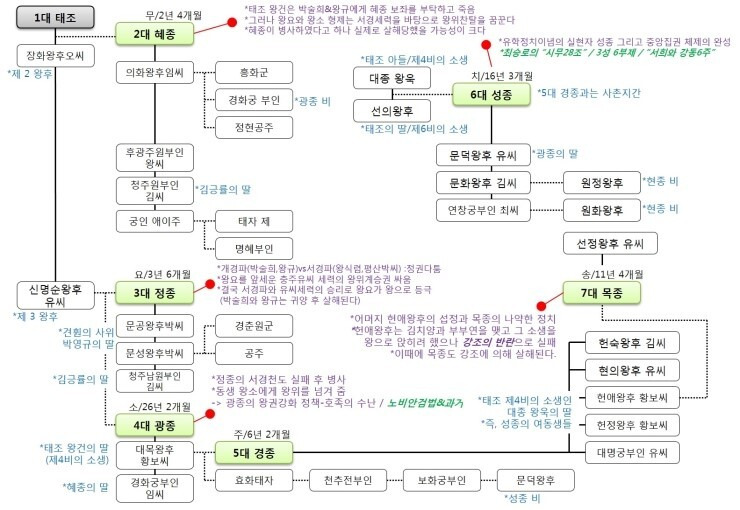

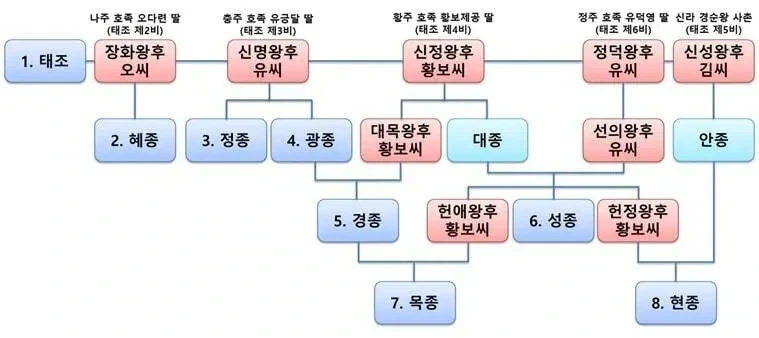

1. 개국과 왕권 강화기 (1대 태조 → 6대 성종)

- 태조 왕건 (918 – 943)

본명 왕건. 후삼국을 통일하고 북진정책·혼인외교로 호족 세력을 포섭했습니다. 신라·후백제·발해 유민을 수용해 다민족 왕조의 터를 닦았습니다. - 혜종 (943 – 945)

본명 왕무. 태조의 맏아들이지만 이복동생들의 견제를 받고 단명했습니다. - 정종 (945 – 949)

본명 왕요. 서경 천도를 추진했으나 실현하지 못하고 왕권을 잃었습니다. - 광종 (949 – 975)

본명 왕소. 노비안검법·과거제 시행, 호족 숙청 등으로 중앙집권의 토대를 마련한 강력한 군주입니다. - 경종 (975 – 981)

본명 왕주. 전시과를 처음 제정해 토지·녹봉 질서를 잡으려 했습니다. - 성종 (981 – 997)

본명 왕치. 최승로의 ‘시무 28조’를 수용하여 유교적 통치 이념을 공식화하고 지방제도(12목)·중앙 관제(2성 6부)를 완성했습니다.

고려왕조 가계도 한눈에 보기

태조 왕건

├─ 혜종

├─ 정종

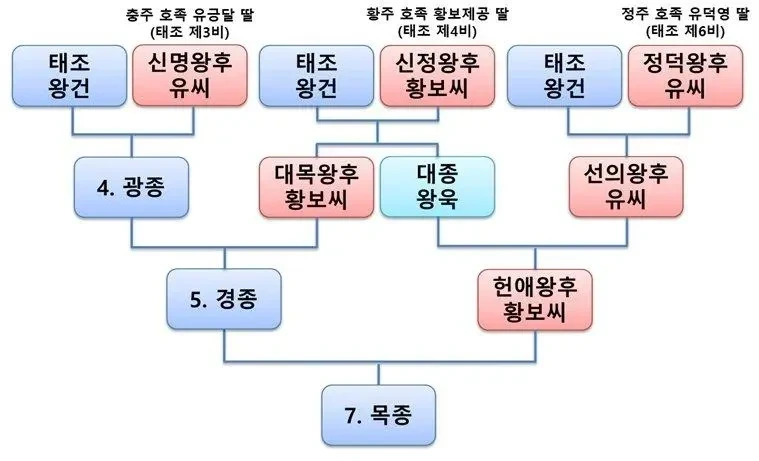

├─ 광종 ──┬─ 경종 ──┬─ 목종

│ │ └─ (후사 없음)

│ └─ 성종 ──┬─ 현종

│ └─ (기타 왕실후손)

└─ (왕건의 다른 아들들)서경(평양)을 중심으로 한 왕씨 일족이 초기 6대를 사실상 세습한 구조가 드러납니다.

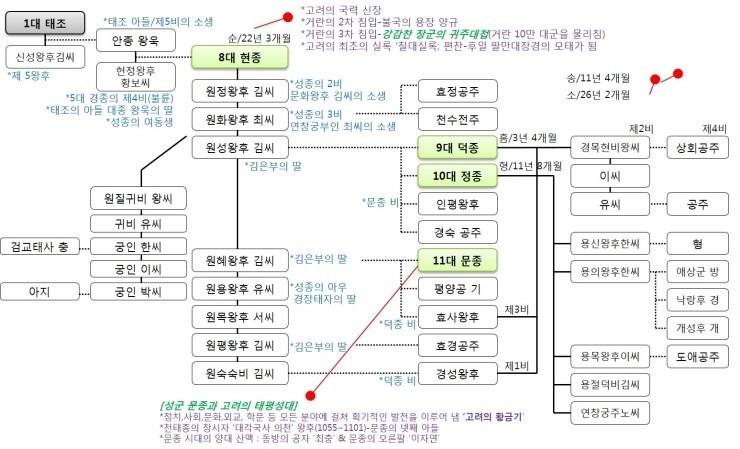

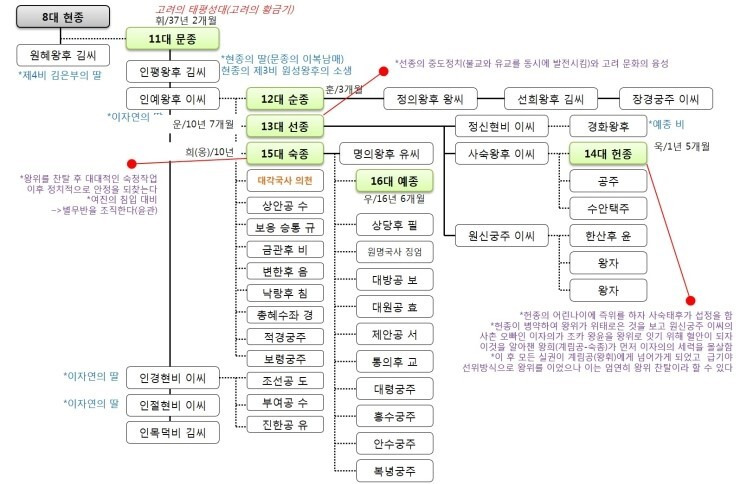

2. 중기 문화·문벌 귀족 전성기 (7대 목종 → 17대 인종)

- 목종 (997 – 1009) : 국학 진흥, 전시과 개정.

- 현종 (1009 – 1031) : 거란 3차 침입 격퇴, 귀주대첩(강감찬), 초조대장경 조판.

- 덕종 (1031 – 1034) : 현종의 맏아들, 국사 편찬 완성.

- 정종 (1034 – 1046) : 천리장성 축조, 노비종모법·장자상속법 제정.

- 문종 (1046 – 1083) : 관학 진흥·사치억제·문화황금기.

- 순종 (1083) : 재위 3개월.

- 선종 (1083 – 1094) : 송 제도 수입, 왕권 약화 시작.

- 헌종 (1094 – 1095) : 즉위 1년 만에 숙종에게 선양.

- 숙종 (1095 – 1105) : 은병·해동통보 주조, 북진무역로 확보.

- 예종 (1105 – 1122) : 양현고 설치, 경사 6학 체계화.

- 인종 (1122 – 1146) : 삼국사기 편찬, 이자겸의 난·묘청의 서경천도운동.

문벌귀족이 득세하면서 왕실은 ‘문화 후원자’ 역할에 치중했으나, 결국 신권이 성장해 왕권이 약화되었습니다.

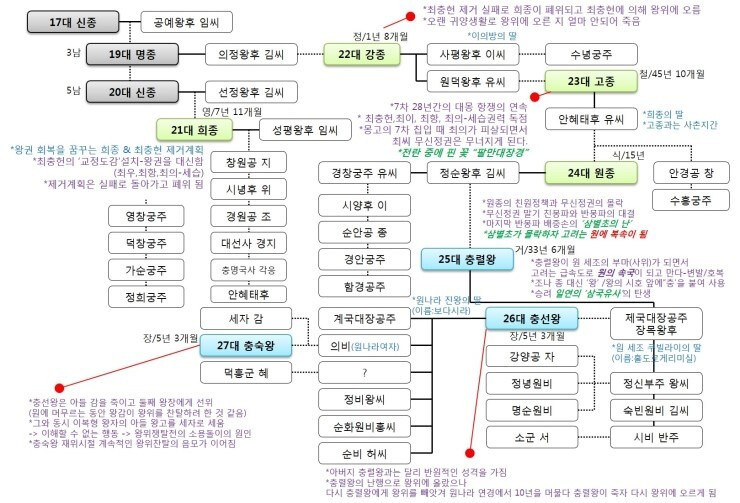

3. 무신집권·몽골 침입기 (18대 의종 → 24대 원종)

- 의종 (1146 – 1170) : 향락 정치로 무신정변(1170) 발발, 폐위.

- 명종 (1170 – 1197) : 최충헌이 실권 장악, 교정도감 설치.

- 신종 (1197 – 1204) : 만적의 난 등 민란, 최氏 정권 공고화.

- 희종 (1204 – 1211) : 최충헌 암살 미수, 폐위.

- 강종 (1211 – 1213) : 최씨 괴뢰 왕, 단명.

- 고종 (1213 – 1259) : 몽골 침입 6차례, 강화도 천도(1232), 팔만대장경 조판.

- 원종 (1259 – 1274) : 몽골과 화의·개경 환도, 삼별초 항쟁(1270 – 1273).

무신·몽골이라는 이중 굴레 속에서 왕실은 실권을 잃고 권문세족이 부상했습니다.

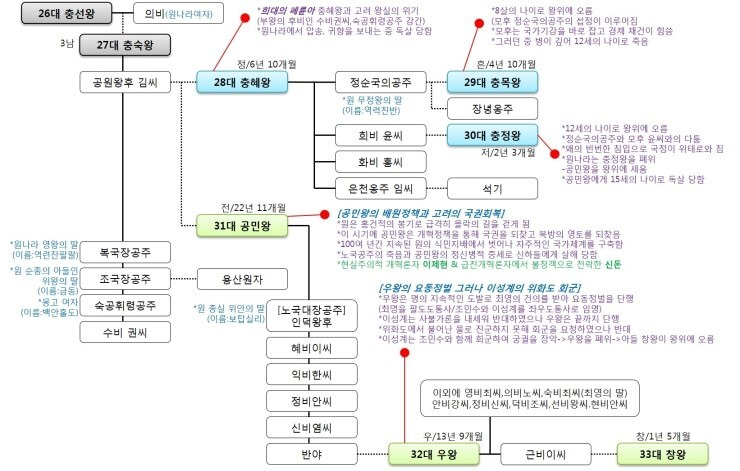

4. 원 간섭기와 개혁 시도 (25대 충렬왕 → 31대 공민왕)

- 충렬왕 (1274 – 1308) : 원 세조의 사위, 정동행성 설치.

- 충선왕 (1298, 1308 – 1313) : 개혁 시도(사림원·소금전매) 좌절.

- 충숙왕 (1313 – 1330, 1332 – 1339) : 원 황실·심양왕과 갈등.

- 충혜왕 (1330 – 1332, 1339 – 1344) : 방탕 정치, 두 차례 폐위·복위.

- 충목왕 (1344 – 1348) : 8세 즉위, 덕녕공주 섭정.

- 충정왕 (1349 – 1351) : 12세 즉위, 조ㆍ원의 양쪽 압력.

- 공민왕 (1351 – 1374) : 반원정책·신돈·전민변정도감·쌍성총관부 수복, 권문세족 타파 시도.

공민왕의 개혁은 전환점이었으나, 공민왕 사후 왕권은 재차 붕괴합니다.

5. 멸망의 소용돌이 (32대 우왕 → 34대 공양왕)

- 우왕 (1374 – 1388) : 유년 즉위, 최영·이성계 권력 대립 → 위화도회군(1388)으로 폐위.

- 창왕 (1388 – 1389) : 9세 왕, 이성계·정몽주 대립 속 폐위.

- 공양왕 (1389 – 1392) : 이성계의 추대로 즉위했지만 조선 개창 세력에게 왕위를 내주고 고려는 멸망했습니다.

고려 마지막왕 공양왕 가계도

결론

고려의 왕 계보를 살펴보면 ‘혈통’만큼이나 ‘정치 세력’이 왕위를 결정지었음을 확인할 수 있습니다. 초기에는 왕건 직계가, 중기에는 문벌귀족이, 후기에는 무신과 권문세족이, 마지막에는 외척(원 황실)과 신흥 무장 세력이 왕실을 좌우했습니다. 특히 광종의 중앙집권·성종의 유교국가 기반, 무신집권기의 사회 동요, 몽골·원의 간섭, 공민왕의 개혁과 이성계의 신흥무장 대두는 오늘날 한국사에서 국가 운영과 권력 교체의 교과서적 사례로 회자됩니다. 계보를 한 줄로 꿰뚫어 보면 **‘왕권 강화 → 귀족 분화 → 외세 간섭 → 신흥 세력 교체’**라는 동아시아 중세국가의 전형적 순환 구조가 드러납니다. 이는 곧 고려사 연구가 가진 풍부한 시사점이자, 천 년 역사를 관통하는 통찰의 지름길입니다.

'기타 > 역사' 카테고리의 다른 글

| 조선왕조 계보 외우기 (0) | 2025.07.13 |

|---|---|

| 고려시대 왕 계보: 고려왕조 가계도, 왕의 이름, 묘호 (0) | 2025.07.11 |

| 조선구마사 역사 왜곡 논란 (0) | 2025.07.06 |

| 조선왕조 계보, 가계도, 왕이름 순서 (0) | 2025.03.18 |

| 조선시대 벼슬 종사관 품계와 현재 계급 비교 (0) | 2024.12.15 |